Ursprünglich wollte das schottische Unternehmen Kite Power Solutions ganz hoch hinaus. Flugdrachen sollten auf eine Höhe von 6000 Metern steigen, um Strom zu erzeugen. Jetzt sind die Entwickler bescheidener geworden. Die Drachen sollen nun eine Höhe von nur noch 100 bis 200 Metern erreichen, jedenfalls beim kleinen Prototypen, der in den nächsten Monaten in West Freugh in Südwest-Schottland auf einem Militärgelände errichtet wird. Die Anlage wird eine Leistung von 500 Kilowatt haben. Kommerzielle Kraftwerke werden sechsmal so viel Power haben. Die Drachen fliegen dann bis in 450 Meter Höhe.

© Kite Power Systems Ltd 2015

Drachen sind schneller als der Wind

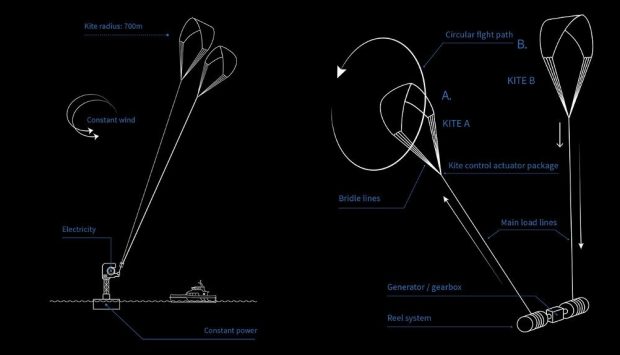

Anders als ein Konzept des mittlerweile abgewickelten Hamburger Unternehmens SkySails, das Windkraftwerke mit jeweils einem Flugdrachen plante, entschieden sich die Schotten für ein Duo. Während einer der beiden Drachen wild tanzend aufsteigt, wird der andere eingeholt. Da letzterer aus dem Wind genommen wird ist für den Abstieg weit weniger Energie nötig als der aufsteigende Drachen aufbringt. Die Leinen, an denen beide hängen, sind an zwei Trommeln befestigt, die sie auf- und abrollen. Dazwischen befindet sich der Generator, der Strom erzeugt.

Der Generator und die angeflanschten Trommeln werden auf einem Turm installiert. Der kann an Land oder im Meer stehen, auch auf einer Ölförderplattform. Die Drachen bewegen sich selbstständig auf und ab. Da der Drachen, der gerade aufsteigt, nicht ruhig fliegt, sondern Achten beschreibt, bewegt er sich weit schneller als der Wind, der ihn antreibt. Bei einer Windgeschwindigkeit von neun Metern pro Sekunde hat er ein Tempo von 45 Metern pro Sekunde. Entsprechend kräftig zerrt er am Seil, was der Stromproduktion zugute kommt.

© Kite Power Systems Ltd 2015

E.On gehört zu den Geldgebern

Die Finanzierung der Demonstrationsanlage in Schottland und der nachfolgenden Tests zur Vorbereitung von kommerziellen Drachenkraftwerken ist gesichert. Der Düsseldorfer -Energiekonzern E.On, der amerikanische Öl- und Gasbohrspezialist Schlumberger und Shell Technology Ventures haben gerade fast sechs Millionen Euro investiert. Es könnte ein gutes Geschäft werden. BVG Associates, britisch-amerikanisches Beratungsunternehmen für erneuerbare Energien, schätzt die Produktionskosten auf fünf Eurocents pro Kilowattstunde. Das ist deutlich weniger als Wind- oder Solarstrom aus konventionellen Kraftwerken. Das liegt nicht zuletzt daran, dass der Wind in großen Höhen kräftiger und regelmäßige weht als in Bodennähe.